文/智真(明慧之窗记者古云编辑)

中国古人非常注重家风、家教,注重对子女的德性培养,以传统文化中的仁义礼智信、向道、向善等理念正面引导,「重德修身」成为各家家训的核心内容。古圣先贤们对子女的仁慈关爱和严格要求,使其在任何时候能够择善而从,走正人生之路而无怨无悔。古人家教的智慧,为后世留下了很多宝贵的经验。

【听文章】

孔子:「诗礼传家」

孔子是中国春秋时的思想家、教育家,相传他有三千学生。《论语・季氏》中记载了这样一个故事:他的一个学生陈亢有一天问孔子的儿子孔鲤:「你在老师那里听到有与别人不同的教诲吗?」

孔鲤说:「没有啊!有一次我父亲曾独自站在庭院中,我快步走过,父亲问我:『学《诗》没有?』我说:『没有。』」

「父亲说:『不学《诗》,无以言。』我马上就去学《诗》。又有一次,遇到父亲一个人在那里,我快步走过,父亲问我:『有没有学《礼》?』我说:『没有。』父亲说:『不学《礼》,无以立。』我马上又去学《礼》。我只听到这两件事。」

陈亢高兴地说:「我问一个问题,却得到三个收获,知道了学《诗》的道理和学《礼记》的道理,还知道了君子对待自己的儿子与别人的孩子是一样的。」

的确,诗和礼,都是孔子教育学生的重要内容。孔子说:「诗言志,歌咏言」,认为利用文艺形式对学生进行具体形像的教育,比说教往往有效得多。相传《诗经》三百零五篇,就是他亲自删定的,内容多和修身、知命、追随道义有关。

孔子认为人的道德修养就应从这里开始,另外,通过读诗也能够学到许多历史、自然、社会知识。孔子说:「兴于《诗》,立于《礼》,成于《乐》」。他所说的礼,就是社会的道德礼仪行为规范,从学礼开始,逐渐培养出学生自觉的道德主体意识,进而成为日后通达天道、经世济民的基础。

孔子教育儿子学「诗」学「礼」,和对其他学生的要求是一样的,并没有因为孔鲤是自己的儿子就放松对他的要求,这一点可以看出孔子对学生的一视同仁和对儿子寄予厚望。后代的读书人,把孔子教子的方法称做「诗礼传家」。

唐太宗的家教圣经

唐太宗非常重视对子女的教育培养,亲自撰写《帝范》十二篇赐予太子李治,即包括君体、建亲、求贤、审官、纳谏、去谗、诫盈、崇俭、赏罚、务农、阅武、崇文等为君应当遵守的十二条准则,指出:「此十二条者,帝王之大纲也。」、「修身治国,备在其中」。《帝范》也被历代帝王奉为家教圣经。

唐太宗谆谆告诫李治:效法尧、舜、禹、商汤、周文王等古代圣哲贤王,「非威德无以致远,非慈厚无以怀人」,「倾己勤劳,以行德义」。唐太宗还写了《诫吴王恪书》、《戒皇属》等经典名篇,教导子女「人之立身,所贵者惟在德行」,指出修养德行的重要性,多做善事、美德充盈才能福泽绵延;

教导子女「夫帝子亲王,先须克己」,要自勉自制,严于律己,他讲述了自己数年「外绝游观之乐,内却声色之娱」,把时间放在勤勉朝政上;教导子女「每著一衣,则悯蚕妇;每餐一食,则念之耕夫」,每穿一件衣服、吃一顿饭,都不要忘记蚕妇农夫的辛勤,要培养节俭朴素的品德。

唐太宗给几个儿子选择的老师都是德高望重、学问渊博的人,如房玄龄、李纲、张玄素、李百药、魏征等,并专门下诏书规定了对待老师的礼仪。他一方面教诫子女要尊师重教,「见师如见父」,要「宜加尊敬,不得懈怠」。一方面支持老师严格管教,鼓励老师对太子及诸王的过失极言切谏。

老师们都能够坚定地履行职责,与唐太宗的理解、支持和鼓励是分不开的。

唐太宗非常注意以小见大、深入浅出地进行道德教育,遇事必诲,使子女在日常生活中逐渐培养良好的道德品质。如有一次,他看到李治在一棵弯曲的树下休息,就教诲他说:「这树虽然弯曲,打上墨线就可以取直成材。做君主的即使本身并不高明,但是能接受别人的规谏,也可以变得圣明。」

唐太宗还注意结合史实进行教育,他让魏征编录了《自古诸侯善恶录》,分赐诸子,要他们把书「置于座右,用为立身之本」,从前人善者成、恶者败的事例中汲取经验教训,得到鼓励,从而更加重视自己的德行修养,做正人君子和爱护百姓的人。

范仲淹教子重德行

范仲淹是北宋时思想家和教育家,熟读儒、道经典,并崇信佛法,官任参知政事,他在《岳阳楼记》中写的「先天下之忧而忧,后天下之乐而乐」的名句家喻户晓。他治家甚严,教子有方。教导子女做人要正心修身,积德行善。在他的教导下,他的四个儿子都从小就熟读经书,学有所成,为人正直。

范家家风俭朴,乐善好施。一次,范仲淹让次子范纯仁到苏州去运麦子到四川。范纯仁运麦子途中碰见了熟人石曼卿,得知他因逢亲之丧,无钱运柩返乡,故停留在此。范纯仁便将一船的麦子全部送给了石曼卿,助其得以还乡。范纯仁回到家中,因无法向父亲交差,所以久久地站立在父亲身旁,没敢提及此事。

范仲淹问他道:「你在苏州遇到朋友了吗?」范纯仁回答说:「路过丹阳时,碰到了石曼卿,他因亲人丧事,没钱运柩回乡,而被困在那里。」范仲淹立刻说道:「你为甚么不把船上的麦子全部送给他呢?」范纯仁回答说:「我已经送给他了。」范仲淹听后,对儿子的做法非常高兴,并夸奖他做得对。

范仲淹虽然身居高位,俸禄丰厚,但他却不为子女留下钱财,而是全部用于扶危济困了,把乐于助人之仁德传给了子孙。他的长子范纯佑十六岁随父防御西夏,屡立战功,是其得力助手;次子范纯仁,后任宰相,在五十年的为官生涯中,恪尽职守。

三子范纯礼官至尚书右丞;四子范纯粹官至户部侍郎,受其父言传身教,他们都正义敢言,关爱百姓,以清正廉洁著称,俭朴的作风始终从未改变,把做官得来的俸禄,大多用在了扩大父亲范仲淹创建的扶危济困的义庄上了,而自己与家人却过著非常俭朴的生活。

结语

古代家庭教育自始至终都是以伦理道德作为教育的最高价值取向的。为人父母,总想把最好的东西留给子女。其实不管给其多少财物都是身外之物,只有教其重德向善,才是为子女长远打算,因为德是做人最根本、最本质、最美好的东西,是一切福份的源泉,是留给孩子的最可靠的财富。

【延伸阅读】

给他钱财不如教育贤能 古人教子有方故事三则

明慧网原文:

https://big5.minghui.org/mh/articles/2011/2/28/古人教子理念-重德修身(一)-236959.html

https://big5.minghui.org/mh/articles/2011/3/2/古人教子理念-重德修身(三)-236985.html

https://big5.minghui.org/mh/articles/2011/3/3/古人教子理念-重德修身(四)-236986.html

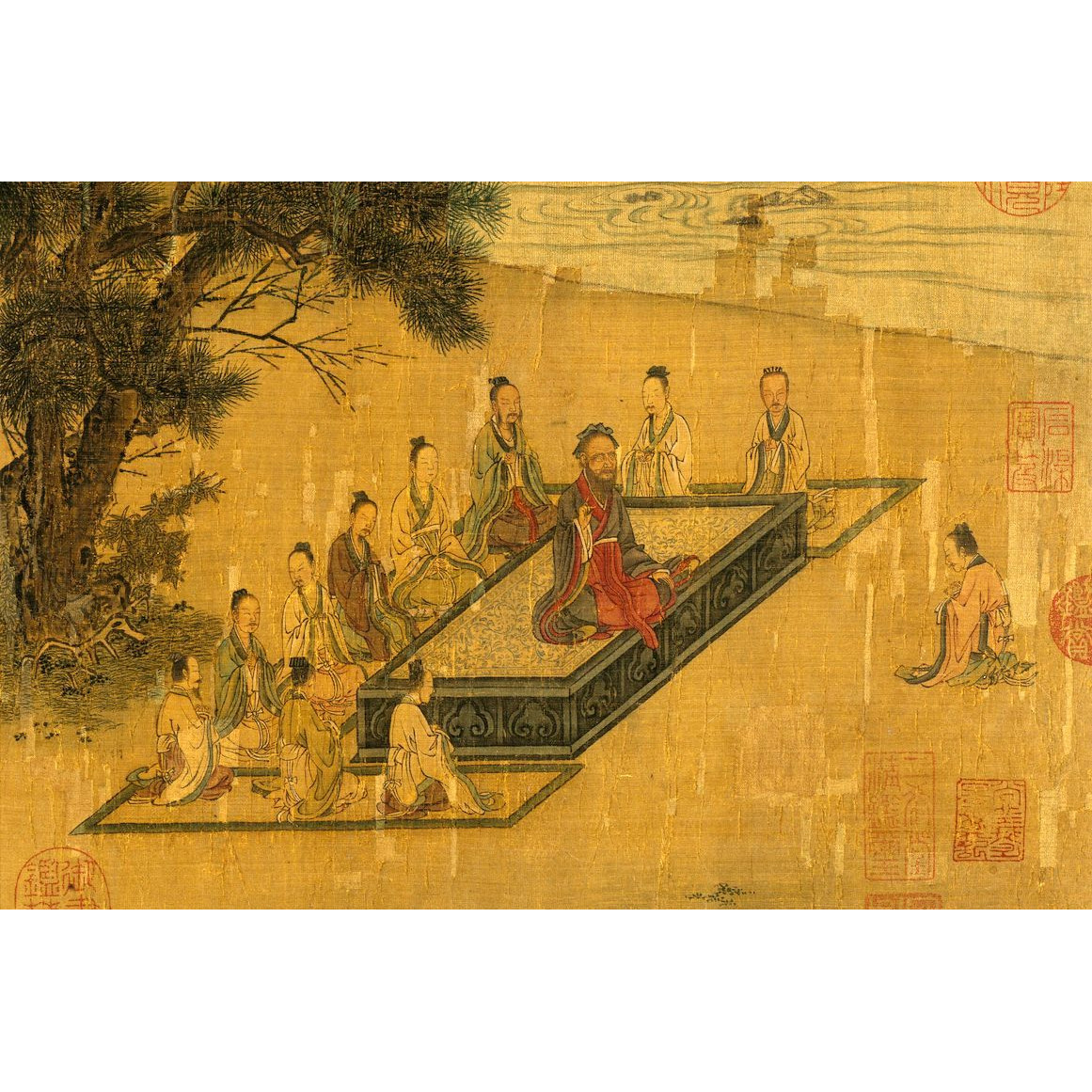

(本文主图来源:《 宋人书画孝经册》,台北故宫博物院)

世局纷乱、灾异频仍、真假难辨⋯⋯

寻觅中,访问明慧之窗,让善良与光明注入心田。

感谢您支持明慧之窗!