文/青桐 (明慧之窗記者周慧文編輯)

在道德普遍高尚、敬畏天地神靈的中國古代,官吏們多潔身自好、仁義善德,演繹的是「身在公門好修行」的傳統佳話。

就是說,身為國家的公職人員,承擔著參與治理國家的重任,應當像「方外」的修行之人,一心為公,才不負「身在公門」的這份擔當。

姚時可不乘人之危 得善報

宋朝姚時可當獄吏的時候,宰相張邦昌的族弟張某因結黨謀逆的罪名被逮捕了。張某與他的家屬同案入獄。

這位張某有一天囑咐姚時可說:「我預料到我將必死無疑了。我生平有些藏金放在一個暗室中,您可以去把藏金取出來。再煩請您悄悄幫我買份毒藥。待朝廷判決書下來,我即與家屬共同飲毒自盡。我們一家的後事就託付給您料理了。」

姚時可安慰他說:「當今朝廷廣施仁政,訟獄多會被寬大處理。我一定會為您探聽消息。如果確實罪不可免,先生再行此計,也為時不晚啊。」

後來,張某經查明「沒有參與謀逆」,竟然被無罪釋放。張某非常感謝姚時可保全了他的一家人,要以一百金贈送他。姚時可拒不接受。

當時姚時可還沒有兒子。這件事之後,姚時可一連生了八個兒子。這八子皆有才名,相繼在科考中登第,後來都成了名士。

王思敏為遭誣陷者伸冤

黃岩的王思敏在縣衙刑房供職。有個拘押者被誣陷是盜賊。王思敏知道此人蒙冤,就在縣令面前為他辯白。後來縣令就把那人無罪釋放了。

王思敏後來參加官員選撥考試,升為泰州判官。那一年泰州發大水。御史巡方到了災區。王思敏拿著厚厚的受災的饑民冊找御史,請求賑災。御史沒有同意。王思敏抱著花名冊就投河自盡。御史驚呆了,趕快令人將他救上來了,也同意開倉賑災了。

後來王思敏丁憂(雙親亡故後官員回籍守孝)歸鄉。有一天,他正四處卜選墓地,看見有一處地形風水很好。忽然間遇到了以前被他釋放了的那個蒙冤的人。那人趕緊上前招呼他:「這不是王大恩人嗎,您在這有何貴幹啊?」

王思敏就實言相告,說是想要一塊上好的墓地,以安葬父親,就是眼前這塊地。那人說:「此山就是我家的,我承蒙您再生之恩德,怎能捨不得這一塊土地呢。」於是,王思敏得以將父親的墓遷葬到那兒了。

後來王思敏的孫子濟中了進士,官至參政。曾孫廷瞻,官至刑部尚書。曾孫廷棟,官至翰林。他的後代子孫中輩輩都有金榜題名的。

古人普遍敬畏天地神明,深信「舉頭三尺有神靈」。正是這種信念,使許多司法官員在面對權力與利益時,依然能夠堅守良知,審慎用權,積德行善。像姚時可拒絕取財害命,王思敏為蒙冤者辯冤請命,都是出於內心對因果報應的敬畏和對道義的執守。

他們相信,行一善,天地皆知;起一惡,亦難逃天理。也正因此,他們不但在世時贏得清譽,更為子孫積下深厚福報。

這些歷史故事,不只是道德的傳承,更體現了古人敬天信神、以德修身的精神風貌,值得今天的人們深思。

【延伸閲讀】

【聽文章】以仁為本的東漢清官第五倫

家風正 家族興 楊慎一門七進士

【聽文章】「為民解疾苦」

「鐵面御史」趙抃:一琴一鶴 奉公無私

明慧网原文:

https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/5/5/古代司法官員是如何對待犯人的-404635.html

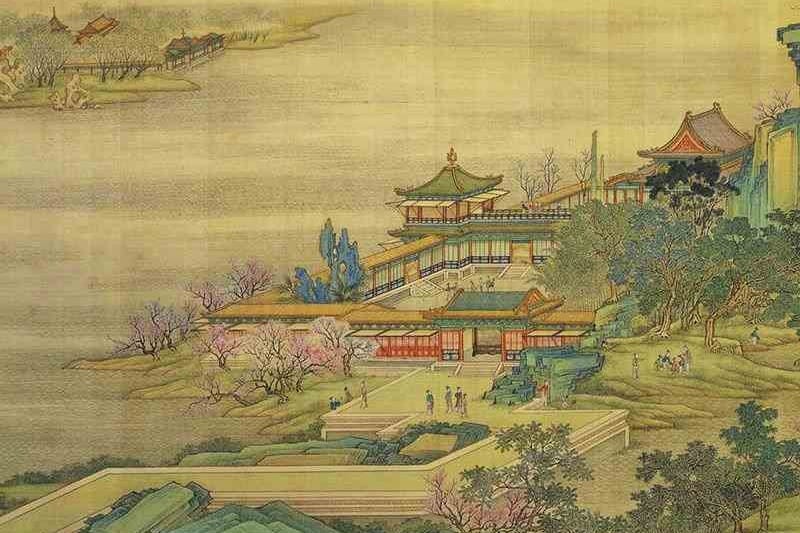

(本文主圖來源:清院本《清明上河圖》(局部),公有領域)

世局紛亂、災異頻仍、真假難辨⋯⋯

尋覓中,訪問明慧之窗,讓善良與光明注入心田。

感謝您支持明慧之窗!