【明慧之窗記者顏樸芳綜合編輯】文房四寶,即筆、墨、紙、硯,是中國古時必備的書寫、繪畫工具,之後再傳播至日本列島、朝鮮半島、琉球群島和越南等地。

為甚麼叫這個名字呢?原來,「文房」之名起源於南北朝時代(西元四二零〜五八九年),意指「國家典掌文翰之地」,相當於國家資料庫;唐代時亦作為文人讀書、繪畫的地方,還有典藏、陳設、鑑賞、文友聚會的功能,就逐漸演繹為文人起居的書房。

毛筆、墨、宣紙、硯台是古代文人書房中必備的四種寶物,在北宋時期已被廣泛使用。北宋蘇易簡的《文房四譜》,將這四種文具做專門研究,自始便有「文房四寶」之說。

到南宋初年,詩人陸游曾把「文房四寶」叫做「文房四士」,他的《閒居無客所與度日筆硯紙墨而已戲作長句》中,就有「水復山重客到稀,文房四士獨相依」的詩句。

文房四寶製作歷史悠久,名手輩出,且品類豐富,風格獨特,不僅具有實用價值,也是融繪畫、書法、彫刻、裝飾等為一體的藝術品,對弘揚中國傳統文化、推動世界文明進步,曾做出巨大貢獻,直到如今仍發揮著重要作用。

著名的有:湖筆(浙江湖州,古稱吳興)、徽墨(安徽徽州)、宣紙(安徽宣城)、端硯(廣東肇慶,古稱端州)。

筆

中國古代的筆就是毛筆,運用於書寫和繪畫的起源很早。據史料所載,史前的彩陶上面的花紋圖案、商周甲骨文上,都可看到使用過類似毛筆的痕跡。因此判斷,筆的產生可以追溯到五千多年以前,秦代蒙恬則改良了毛筆製作工藝。

到春秋戰國時期,各國都已經製作和使用書寫用筆了。那時筆的名稱繁多:吳國叫「不律」,燕國叫「弗」,楚國叫「幸」,秦國叫「筆」。秦始皇統一全國以後,「筆」就成了定名,一直沿用至今。

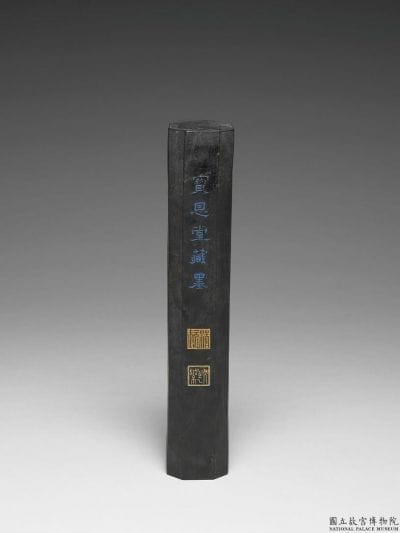

墨

墨,即傳統書寫和繪畫用到的墨條。中國書畫倚賴墨,美妙的藝術意境才得以實現,可謂功不可沒。史前的彩陶紋飾、商周的甲骨文、竹木簡牘、縑帛書畫等到處留下了原始用墨的遺痕。

明代朱常淓的《述古書法纂》記載:「邢夷始制墨,字從黑土,煤煙所成,土之類也。」周宣王時,有個叫邢夷的人,很擅長繪畫。他發現夫人的袖口上有碰到鍋灰留下的烏黑,用手拍也拍不掉。於是他便把鍋灰弄下來跟水一起攪拌,用筷子沾了些在牆上畫了幾筆,這便是中國最早的墨汁。

因攜帶不便,他就把糯米熬成粥,和松炭及鍋灰混合攪拌,再經過揉搓後變成方條,之後拿去曬乾,要用時,只要加一點水磨一下,就可以用來寫字和作畫了。剛開始邢夷把這個墨條取名為「黑土」,又覺得不妥,便把「黑土」兩字合為一起形成單字「墨」,歷史稱這為「邢夷墨」,這便是中國最早的一塊墨。

可見墨的歷史遠在三千年前了,由作為一種消耗品,以至後來也成為裝飾華美的工藝品。歷史上曾湧現出無數著名的製墨專家,留下成千上萬件作品,成為中華文化的寶貴財富。

墨也成為古代文人交朋聚友的最佳調劑品,蘇軾的《孫萃老寄墨》便說:「墨成不敢用,進入蓬萊宮。蓬萊春晝永,三殿明房櫳。金箋灑飛白,瑞霧縈長虹。」得到佳墨,原來是如此美事!

紙

紙,是中國古代四大發明之一,幾千年歷史的中華文化,其保存和流傳很大程度依靠書籍記錄,這要歸功於紙張的發明。

自古以來,書籍多用竹簡編製,或用絹製作書籍。絹很貴,竹簡很重,都不方便使用。正史《後漢書》記載,東漢的蔡倫用樹皮、麻頭及破布、漁網製作「紙」。東漢元興元年(西元一零五年),他把造紙術上奏給皇帝,倍得皇帝嘉賞,並御予使用和普及,故而天下都稱之為「蔡侯紙」。

蔡倫改進造紙術,使得書寫工具得以普及,也促進了世界文化的發展和交流。

硯

硯,是研墨的器具,也稱「硯台」,相傳始於漢代。因為墨須加水研磨始能調用,於是硯台開始發展,其材質有陶、泥、磚瓦、金屬、漆、瓷、石等,最早出現、最常見的是石硯。清代王繼香的《七星硯銘》曰:「北斗啖啖孕石君,繁忙上騰昌斯文。」後來,不管哪種材料製作的硯台,都統稱「石君」。

唐代以前的硯以實用為主,唐朝出現聞名天下的端硯,除了實用,還有收藏、觀賞的價值。唐宋以來,硯上墨池開始增大,同時文人墨客題銘、題詩之風日盛,硯成為他們展示才華、抒懷明志的絕佳之處。清代時,文人硯增多,硯石更成為名師巧匠大顯身手的小天地。許多古人風雅故事、歷史傳記、神話傳說、民間吉祥圖案等均活現硯上。

《清人筆記》就有這樣一段記載:一個清代文人買到一方岳飛使用過的硯台,上面寫有岳飛的硯銘:「持堅守白,不磷不緇。」大意是真正堅強的意志、高潔的情操,絕不會被強暴改變、被污濁染黑。

岳飛死後,這方硯台輾轉到了謝枋得的手裏。謝枋得與文天祥同科考取進士。元朝統一中國後,開始拉攏漢族士大夫,由於謝枋得的文名和威望,元朝曾先後五次派人來誘降,都被謝枋得嚴詞拒絕,並寫《卻聘書》:「人莫不有一死,或重於泰山,或輕於鴻毛,若逼我降元,我必慷慨赴死,決不失志。」最終以死殉國。

謝枋得生前,把那方珍貴的硯台送給好友文天祥,文天祥得到這塊硯台後,又在上邊刻下自己的硯銘:「硯雖非鐵磨難穿,心雖非石如其堅,守之弗失道自全。」

文天祥兵敗後被俘,元世祖曾親自勸降,但文天祥說:「但願一死足矣!」從容就義前,寫下了《過零丁洋》中「人生自古誰無死?留取丹心照汗青!」流芳千古的詩句。一方硯台見證了三位氣壯山河的英雄。

古人認為萬物皆有靈性,筆、墨、紙、硯亦然。在使用之餘,文人雅士還給它們取了人性化的名字,以友相看。

唐代薛濤曾作詩《四友讚》:「磨潤色先生之腹,濡藏鋒都尉之頭,引書煤而黯黯,入文畝而休休。」詩中以別名歌詠硯(潤色先生)、筆(藏鋒都尉)、墨(書煤)、紙(文畝),形象生動。

【延伸閲讀】

筆的故事

書法之道:人如其字 心正則筆正

師古超塵 清皇室孫溥儒書畫作品欣賞

有節有香有骨 三絕三真的鄭板橋(上)

有節有香有骨 三絕三真的鄭板橋(下)

明慧網原文:

【神傳文化】文房四寶 https://big5.minghui.org/mh/articles/2005/7/4/104224.html

筆 https://big5.minghui.org/mh/articles/2009/10/31/211427.html

墨的由來 https://www.minghui-school.tw/school/article/2007/8/23/65936.html

https://big5.minghui.org/mh/articles/2015/8/6/蔡倫造紙之外的故事-312857.html

https://big5.minghui.org/mh/articles/2012/2/10/文史漫談-天地有正氣-一硯伴三雄-252809.html

(本文主圖説明:文房四寶,公有領域)

世局紛亂、災異頻仍、真假難辨⋯⋯

尋覓中,訪問明慧之窗,讓善良與光明注入心田。

感謝您支持明慧之窗!