文/秦山(明慧之窗記者顏樸芳編輯)

《菜根譚》中有這樣一句話,「節義之人濟以和衷,才不啟忿爭之路;功名之士承以謙德,方不開嫉妒之門。」大意是,崇尚節義的人要用謙和誠懇的態度來適當加以調和,才不至於留下引起激烈紛爭的隱患;功成名就的人要保持謙恭和藹的美德,這樣才不會給人開啟嫉妒之門。

簡單地說,就是「和衷少爭,謙德少妒」。以德服人,以理服人,做事才會順暢;謙和的美德才能獲得人心,贏得眾望。從以下的事例中,我們可以看到謙虛恭和、以德服人的益處。

王昶謙遜 教後輩謙恭寬厚

三國時期曹魏青龍五年(公元二三七年)一月,魏明帝下詔,要求每位公卿都向朝廷舉薦一位德才兼備的人。當時任袞州刺史的王昶被舉薦。

王昶平日為人謙遜謹慎,也教導他的後輩要謙恭寬厚,他常說:「成長快的生物,往往死得也快,而成長慢的生物,往往衰亡得也相應比較慢。比如某些草,早晨開花常常在晚上就凋零了;松柏雖然生長緩慢,但即使在嚴冬也能保持經久不凋。因此,辦事情不要急於求成。如果做事時能把退縮當成前進,謙讓當作獲利,軟弱當作剛強,那他就很少會失敗。」

王昶還說:「如果有人批評你,應該先反省自己的行為是不是真的有過失。如果有,證明人家說得對;若沒有,也只是證明人家說得不對而已。人家說對了,自然應該虛心接受,人家說得不對,對你也沒有甚麼壞處,你有甚麼好抱怨的?」

《周易・豐》:「月盈則虧,水滿則溢」,《尚書・虞書・大禹謨》:「滿招損,謙受益,時乃天道」,自古謙虛就是中國人所秉承的一種美德。

為人隨和豁達、謙遜待人,不但修養自身,還可以避免不必要的災禍。淳樸敦厚、保持和氣是一種珍貴的品格,能使人冷靜理智地思考和面對、解決問題,退一步海闊天空;相反,意氣用事、恃才傲物往往會招來禍端。

張廷玉代子謙讓 美德彰顯天下

張廷玉是清朝康雍乾三朝重臣,雍正初晉升大學士,後兼任軍機大臣。張廷玉雖身居高官,卻從不為子女們謀求私利。

張廷玉的長子張若靄在經過鄉試、會試之後,於雍正十一年三月參加了殿試。諸大臣閱卷後,將密封的試卷進呈雍正帝親覽定奪。

雍正帝在閱至第五本時,卷內論「公忠體國」一條,有「善則相勸,過則相規,無詐無虞,必誠必信,則同官一體也,內外亦一體也」數語,雍正認為此論言辭懇切,認為這名考生「頗得古大臣之風」,便將這份試卷提為一甲三名,即探花。

後來拆開卷子,方知此人即大學士張廷玉之子張若靄。雍正帝十分欣慰,認為「大臣子弟能知忠君愛國之心,異日必能為國家抒誠宣力。大學士張廷玉立朝數十年,清忠和厚,始終不渝。」「張若靄秉承家教,兼之世德所鐘,故能若此。」並指出,此事「非獨家瑞,亦國之慶也」。

為了讓張廷玉儘快得到這個喜訊,雍正帝立即派人告知了張廷玉。可是張廷玉卻不這樣認為,他要求面見雍正帝。獲准進殿後,他懇切地向雍正帝表示,自己身為朝廷大臣,兒子又登一甲三名,實有不妥。沒容張廷玉多講,雍正帝即說:「朕實出至公,非以大臣之子有意甄拔。」

張廷玉聽後,再三懇辭,他說:「天下人才眾多,三年大比,莫不望為鼎甲。臣蒙恩現居官府,而犬子張若靄登一甲三名,佔寒士之先,於心實有不安,倘蒙皇恩,名列二甲,已為榮幸。」

按照清代的科舉制度,鄉試每三年在各省的省城舉行一次,又稱大比。殿試後按三甲取士,一甲只三人,即狀元、榜眼、探花,稱進士及第,又稱鼎甲;二甲若干人,稱進士出身;三甲若干人,稱同進士出身。凡選中一、二、三甲者,可統稱為進士,但是一、二、三甲的待遇是不同的。

張廷玉深知這一差別,但是他想到自己的兒子還年輕,一舉成名並非好事,為了給兒子留個不斷上進的機會,他還是提出了改為二甲的要求。

雍正帝以為張廷玉只是一般的謙讓,便對他說:「伊(張)家忠盡積德,有此佳子弟,中一鼎甲,亦人所共服,何必遜讓?」

張廷玉見雍正帝沒有接受自己的意見,於是跪在皇帝面前,再次懇求:「皇上至公,以臣子一日之長,蒙拔鼎甲。但臣家已倍沐皇恩,臣願讓與天下寒士,求皇上憐臣愚忠(一片真心)。若君恩祖德,佑庇臣子,留其福分,以為將來上進之階,更為美事。」

張廷玉陳奏之時,情詞墾至,雍正帝不得不勉從其請,將張若靄改為二甲一名。不久,在張榜的同時,雍正帝為此事特頒諭旨,表彰張廷玉代子謙讓的美德,並讓普天下之士子共知之。

張廷玉代子謙讓、處事不爭,張若靄也十分理解父親的做法,而且不負父親厚望,在學業上不斷進取,後來在南書房、軍機處任職時,盡職盡責,秉承家風。他們的美德流傳至今。

虛懷若谷 人生受益

在人生的順境中,以謙虛的心態面對讚揚和榮耀,謙虛恭和地與人相處,努力地傳播德行的重要、宣揚道德的美好。在人生的逆境和面對挫折時,謙和忍讓的心態能夠理性的處理和解決出現的問題,迎來人生的轉機、創造良好的新的機遇,走出人生的低谷,開創良性的局面。

無論人生的順境逆境,不斷修養自身的道德品行,方能使自己立於不敗之地。聖明的人,越是成功,越會謙和,美好的品德最是需要不斷修養和推崇的。

文獻參考及出處:

1. 唐,魏徵、虞世南、褚遂良等,《群書治要》。

2. 先秦,文子,《文子》。

3. 晉,陳壽,《三國志・王昶傳》。

4. 中華民國,趙爾巽等,《清史稿》。

5. 明,洪應明,《菜根譚》。

【關聯文章】

道德傳家

【延伸閲讀】

【聽文章】忍的不同境界

幸福坤典 品讀《女誡》發現溫柔善良

真善忍點亮了我生命的路

謙虛是人生的一盞明燈

蘇格拉底教你獨立思考

中國古代家訓幾則(上)

明慧網原文:

https://big5.minghui.org/mh/articles/2016/6/13/謙虛恭和-以德服人(上)-329981.html

https://big5.minghui.org/mh/articles/2016/6/14/謙虛恭和-以德服人(下)-329982.html

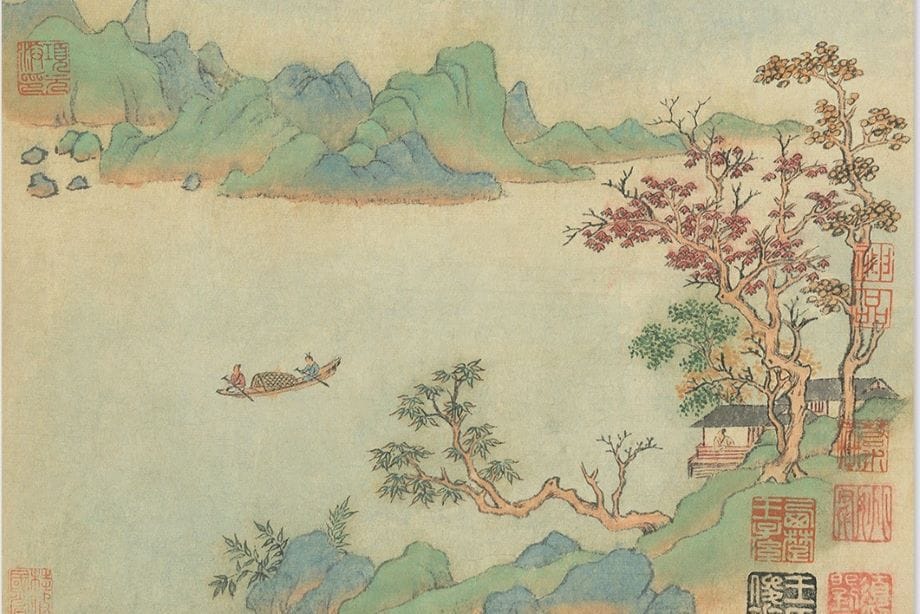

(本文圖片來源:台北故宮博物院)

世局紛亂、災異頻仍、真假難辨⋯⋯

尋覓中,訪問明慧之窗,讓善良與光明注入心田。

感謝您支持明慧之窗!