【明慧之窗記者宋芙瑛綜合編輯】立春是廿四節氣之首,每年二月三日至五日太陽到達黃經315度時為立春。二零二六年的立春從公曆二月四日開始。

《月令七十二候集解》記載:「正月節,立,建始也……立夏秋冬同。」立春是一年中四季開始的節氣「四立」(立春、立夏、立秋、立冬)中的第一個節氣。

正月立春的「立」是開始之意,立春揭開了春天的序幕,「陽和起蟄,品物皆春」,表示萬物復甦的春季的開始。在傳統的農耕社會,立春乃萬物起始、一切更生,所以會舉辦慶賀祭典等迎春活動,是一個重要的節日。

今年立春最特別之處,就是六十年一遇的「蛇尾馬頭春」,按照老曆法的說法,二月四日立春之後出生的孩子,生肖就該屬馬了。另外,今年的立春恰逢數九天中六九的第一天,這是老輩人最看重的立春講究。數九寒天裏,立春落在五九尾還是六九頭,被看作是開春年景的「風向標」,民間有春打六九頭,吃喝不用愁的說法,但也有「春打六九頭,吃水像喝油」的農諺,說的是古人覺得這種年份可能會遇上乾旱,吃水都變得金貴。

立春為啟

在古籍中,有關春天的記述不少,如左傳、著名筆記、詩歌、雜著、歷代正史等,都為這一天歌頌過,如《春秋左傳》說:「立春為啟,立冬為開」,以「啟」字代表著一年的開始。

迎春祭祀句芒神

中華五千年神傳文明,代代相繼,自古以來,歷朝歷代都有迎春神的重大典儀。在周朝的《禮記・月令》中就詳盡記載了「立春」的迎神祭典。

春神有個名字叫「句芒」(句,音勾),也稱芒神。句芒最早是帝嚳時代的春官,掌管花木之事,稱為「木正」,人們尊稱句芒為「青帝」。立春之日,是祭祀句芒神迎春的日子,這一天也是春耕開始的日子,是一朝上下的大事。

《詩經・周頌》收錄周天子祭神的樂舞《載芟》,其詩句「載芟載柞,其耕澤澤」,描寫天子親耕的場景。《詩序》說「載芟」是「春籍田而祈社稷」之作。

宋以後,元、明、清諸代,朝廷也都沿舊例祭春,因此「迎春禮」、「鞭春禮」都是重要禮典之一,目的是在慶賀一元復始,大地回春,並祈求新春風調雨順,國泰民安。

天子在立春前三天就先行齋戒,立春之日,「天子親帥三公、九卿、諸侯、大夫以迎春於東郊」。還朝時,行賞公卿、諸侯、大夫;並行慶施惠,下及全國的百姓。嗣後擇定良辰吉時率領領官府要員,親載農具,到天子的田地(籍田),親身示範春耕,以身教向百姓勸耕。

立春三候

立春作為節令早在春秋時就有了,那時一年中有立春、立夏、立秋、立冬、春分、秋分、夏至、冬至八個節令,到了《禮記・月令》一書和西漢劉安所著的《淮南子・天文訓》中,才有二十四個節氣的記載。

每一個節氣的持續時間是十五天,在每一個節氣裏有三「候」,每五天出現一候,這些「候」都是通過動、植物的某些特定表現來提示人們時間的推移的。

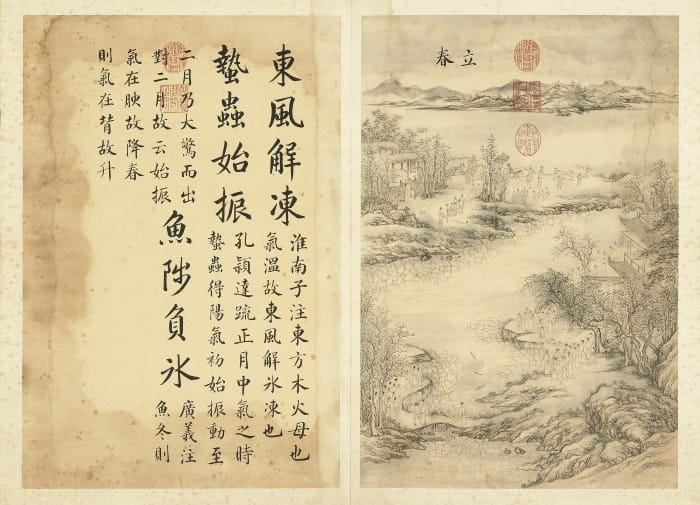

立春三候:一候東風解凍,二候蜇蟲始振,三候魚陟負冰。

東風解凍:東風送暖,大地開始解凍。

蟄蟲始振:蟄居的蟲類慢慢在洞中甦醒。

魚陟負冰:河裏的冰開始溶化,魚開始到水面上遊動,此時水面上還有沒完全溶解的碎冰片,如同被魚負著一般浮在水面。

立春習俗

早在唐朝,就有在立春吃春餅的習俗。杜甫的詩作中就有句詩詞:「春日春盤細生菜。」便點出這一風俗;另外《四時寶鏡》中也有:「立春日,食蘆菔、春餅、生菜,號春盤」。之後潤餅傳至閩南一帶,一躍成為清明節的應節食點。

蘆菔就是紫花小蕪菁,也叫萊菔、蘿蔔,具有微辛味,可以甦「春睏」。紫蕪菁廉價又營養,且含有豐富的鐵質,養血美顏,難怪不論貧富家的婦女立春日「咬春」都要咬咬它。

李時珍從醫學角度講解了立春吃五辛盤的功效,他說:「立春元旦,作五辛盤食,辟溫疫」、「歲朝(元旦)食之,助發五臟氣。常食,溫中去惡氣,消食下氣」。就說在立春食用五辛盤可以促發五臟之氣,提高臟腑的功能,還可以辟溫疫。

打春牛

立春最有趣的習俗是「打春牛」,宋代蘇軾的《立春》詞云:

春牛春杖,無限春風來海上。

便與春工,染得桃紅似肉紅。

春幡春勝,一陣春風吹酒醒。

不似天涯,捲起楊花似雪花。

詞裏面的春牛、春杖、春幡、春勝,都是立春的習俗內容。這一天府縣官屬把土牛抬出來,用五彩木棍打春牛——把土牛打碎,讓他露出牛肚子裏預藏的另一隻小土牛來。四周圍觀的百姓便爭著上前搶奪打碎的春牛,據說牛角上的土能使農田豐收。在台灣,立春時節,還有摸春牛的活動。

金代詩人宇文虛中的一首《迎春樂(立春)》:

寶幡彩勝堆金縷,雙燕釵頭舞。

人間要識春來處,天際雁,江邊樹。

從中不但可以看出仍然有春幡春勝,更寫出了春天到來的幾個重要標誌:雁北歸、樹吐芽還有翩然翻飛的燕子。

和立春有關的年畫《春牛圖》又名《芒神春牛圖》,春牛圖裏的牧童,則為「芒神」,手持一短鞭,象徵春臨,依一臥牛身旁,手托一「春」字。芒神身高三尺六寸,象徵農曆一年的三百六十日。他手上之鞭長二尺四寸,代表一年二十四節氣。

芒神的衣服以及腰帶的顏色,甚至頭上所束的髮髻的位置,也要按立春日的五行干支而定。畫面上還印有一年二十四節氣月日表,農村過去無曆書,此年畫可供農人耕作時按畫上節氣行事,如宋代劉克莊在詩中寫的「今年臺曆無人寄,且看樹翁壁上圖」。

天人合一

二十四節氣的命名,反應了氣候、萬物生長的變化及民俗,也給後代子孫們適切的指示。有了各種節氣定律作為依循,只要「不違農時」,就會民豐物阜,民族續存,命脈自得延綿。

一年裏有二十四個節氣,每一個月有兩個節氣,而每一個節氣裏又有三個物候。合起來,一年十二個月裏一共二十四個節氣,七十二個物候。

七十二物候代表了我們生存的這個世界的部分生物的一次輪迴過程。完成了一年裏的二十四節氣的輪迴閉環,濃縮了生命所要經歷的生、長、熟、落 —— 其實是以生命周期為一年的部分物種來喻人生、喻生命、喻宇宙。

二十四節氣是中華曆法對四時變化的一種概括,如詩如畫般的平仄、音韻、和迴旋聲調渾然天成。僅從二十四節氣的速記歌謠就可見一斑:

春雨驚春清谷天,夏滿芒夏暑相連,

秋處露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

通過節氣看世界,透過物候知天下,讓我們更懂得了甚麼是天人合一,甚麼是四季淬鍊。不管是「一葉知秋」還是「一花一世界」,這二十四節氣和七十二候中充滿了對天地和生命的感恩和熱愛,也讓我們對宇宙中的萬事萬物更多了一份珍惜和責任。

新春送福

冬將去,春即來。枝頭婉轉的鳥鳴,那是春天最動聽的音符,充滿了期待。

堅信真相必能喚回心靈春天的法輪功學員,用真相融化著這漫漫寒冬。二十六年不懈的堅持,神州在復甦,民眾在覺醒。

送福

春風送暖迎新年

千門萬戶換新顏

喜得真相明善惡

消災避疫保平安

分清正邪知進退

天賜洪福福無邊

願君更是一年好

家和業興人康健

【關聯文章】

漫話二十四節氣

【延伸閲讀】

二十四節氣背後豐富的傳統文化內涵

觀天之道 執天之行 — 感悟「天人合一」

帝堯的治國之道

小滿節氣送祝福 天降透雨這一方

化解瘟疫劫難的無價特效藥

您看過貴州的藏字石嗎?

暑天送寶

明慧網原文:

https://big5.minghui.org/mh/articles/2012/1/31/明慧週報(海外版,第二五一期)-252536.html

2024年新年賀卡(6款) https://qikan.minghui.org/qikan.aspx?id=211226

節氣歌 https://package.minghui.org/mh/2021/2/6/jieqi-shige-A4-print.pdf

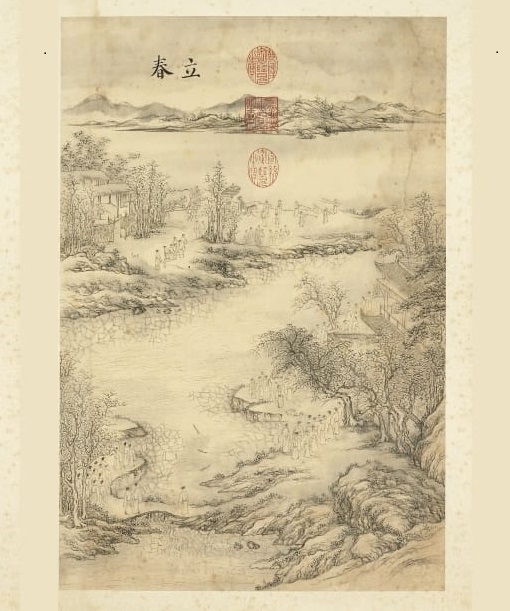

(本文主圖片説明:清 黃鉞畫《春臺熙皋・綺陌迎春》,台北故宮博物院)

世局紛亂、災異頻仍、真假難辨⋯⋯

尋覓中,訪問明慧之窗,讓善良與光明注入心田。

感謝您支持明慧之窗!